木部暢子(2019.2)「対格標示形式の地域差:無助詞形をめぐって」『東京外国語大学国際日本学研究報告』5

要点

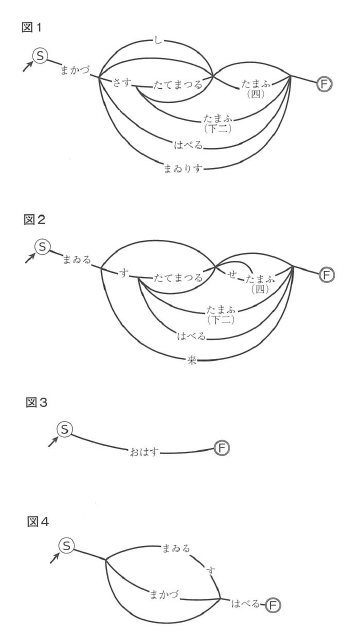

- 対格標示形式の地域差、各地の出現要因について、方言コーパスを用いつつ示す

前提

- 主格・対格標示の地域間の差異

- 無助詞標示がされやすい環境

- a 有生性が低い場合になりやすい

- b 特定性が低い(あの犬ドゴ捕まえてくれ)

- c 代名詞の場合になりにくく、疑問詞の場合はなりやすい

- d 対格名詞句と動詞が隣接する場合になりやすい

- 3節は方言コーパス(COJADS)の概説

地域差

- COJADSに基づき対格標示形式の地域差を示すと

- これに対して、以下のことが問題となるので、上記の環境から考えていく

- 弘前の場合、

- a 名詞句階層のうち、人はゴド、それ以下は無助詞

- d 対格名詞句との非隣接の場合にゴドが多い

- 北九州の場合、

- a 有生性は関与せず、

- b 特定性の高い固有名詞はオで標示され、疑問詞は無助詞

- c ソ形指示詞はア形指示詞よりオの標示の割合が高く、やはり特定性の関与が考えられる

- d 非隣接の場合にオが多い

- e その他、情報構造が関係すると思われる例があり、対格名詞句が焦点化される場合にオの標示がされている

- 頴娃町の場合、無助詞のように見えるものも助詞融合形である可能性が高い

雑記

- 科捜研の女、楽しみだな